地球電磁気・地球惑星圏学会

第33期会長からのご挨拶

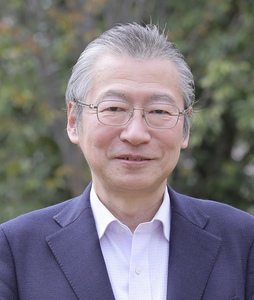

中村卓司

中村卓司

地球電磁気・地球惑星圏学会会長

第33期(2025年4月―2027年3月)地球電磁気・地球惑星圏学会会長の中村卓司です。本学会は、電磁気、電磁波(光・電波)を主要なキーワードに、地球の内部から、表層、大気、宇宙に至る広大な領域の様々な現象に関する研究活動を行う、地球惑星科学分野の学会です。最近、国内でもオーロラが結構な頻度で目撃・撮影されています。オーロラは太陽から地球に届くエネルギーで引き起こされているものですが、例えばこのようなオーロラや関連する宇宙天気なども本学会の主要な研究対象となっています。2020年には千葉県に由来するチバニアンという地質時代区分が決定されましたが、本学会員による地磁気逆転現象の優れた研究による成果です。刻々と変化する地球や地球環境、そして近傍宇宙を最新技術も導入して長期に観測する地上拠点・多点観測網プロジェクト、それに我が国が打ち上げ運用してきた「Geotail」、「ひさき」、「あかつき」、「あらせ」、「みお」等々の科学衛星プロジェクトでは、本学会員が中心的な役割を担って活躍しています。また、論文誌Earth, Planets and Space (EPS)は、日本地震学会、日本火山学会、日本測地学会、日本惑星科学会との共同運営で日本地球惑星科学連合(JpGU)と連携して出版する英文のオープンアクセス雑誌です。地球科学の幅広い分野の論文を素早く掲載できる近年特に評価の高い論文誌ですので、研究者の皆さまはぜひご自身の論文の投稿をご検討ください。本学会が対象領域とする地球電磁気・地球惑星圏科学は、地球・宇宙の物理の探究としての基礎研究と、その実社会への応用、という両側面から発展してきています。衛星による測位や通信などの宇宙利用、急速に進みつつある気候変動、頻発する地震や火山噴火など我々の生活に大きな影響を与える現象を扱う分野ですので、実社会への応用という側面がますます重要になってきています。本学会が皆様の研究交流を促進させ、また研究成果の社会還元の役割を加速し、この分野の研究・応用が今後も大きく発展していくための一助になれば幸いです。本学会が対象とする地球規模の現象や地球規模課題は、本質的に国際共同研究が重要であり、学会創立以来これまで多くの国際協力で研究が進展してきました。今後も科学者の国際ネットワークの維持発展と我が国の国際的貢献も重要な役割と認識しつつ、人類の発展に貢献したいと存じます。引き続き当学会へのご支援をどうぞよろしくお願いいたします。

第33期会長 中村卓司

現職:大学共同利用機関法人情報・システム研究機構 国立極地研究所 教授

総合研究大学院大学 極域科学コース 教授

日本学術会議会員(第三部)

公益財団法人 日本極地研究振興会 監事

国際学術会議ISC傘下のSCAR(南極研究科学委員会)理事・副会長

研究内容:光・電波リモートセンシングによる地球大気の研究、特に大気波動と上下結合の研究

流星等地球大気外からの物質・エネルギー流入の観測研究

本学会との関係:1989年から会員、運営委員(2011-2014年度)、評議員(2015-2022年度)、副会長(2023-2024年度)